記事内に商品プロモーションを含む場合があります

管理職として会社に勤めていると、社員の指導や教育、モチベーションアップのためのコミュニケーションは必須です。

部下に対する、行き過ぎた指導や言動(パワハラ)はもちろん。性的な嫌がらせ(セクハラ)はご法度です。人としてやってはいけないことだと理解しています。

ハラスメントは相手がどう思うかで成立します。

自分では、そんなつもりがない事でも相手にとって嫌だと感じたら、それはハラスメントです。

上司として気を付けなければならない事です。

ただ、部下によっては過剰に反応して「パワハラだ!」や「セクハラだ!」と正当な業務上の行為を誤ってハラスメントだと主張する方もいます。

私もハラスメントだと思わせてしまったことは大変申し訳なく思いますが、それは権利の主張が過剰ではないか?

と思う事がありました。

気になって、ハラハラ(ハラスメントハラスメント)の境界を調べてみました。

結論、その部下の方の主張が行き過ぎていることに、周りも気づいてもらえて助かりました。

ここでは、会社員歴18年以上で会社員としての立ち回りで年収1000万を超えることができた経験から

ハラハラ(ハラスメントハラスメント)女性社員に悩んだ管理職の具体的な対策と原因!

について詳しくご紹介します(^^♪

詳しくはプロフィール▽

似たような話もこちら▼

- ハラスメントの定義

- ハラスメントの種類

- 1. パワーハラスメント(パワハラ)

- 2. セクシュアルハラスメント(セクハラ)

- 3. マタニティハラスメント(マタハラ)

- 4. パタニティハラスメント(パタハラ)

- 5. ケアハラスメント(ケアハラ)

- 6. モラルハラスメント(モラハラ)

- 7. ジェンダーハラスメント(ジェンハラ)

- 8. アルコールハラスメント(アルハラ)

- 9. テクノロジーハラスメント(テクハラ)

- 10. セカンドハラスメント(セカハラ)

- 11. リストラハラスメント(リスハラ)

- 12. カスタマーハラスメント(カスハラ)

- 13. テクノロジーハラスメント(テクハラ)

- 14. エイジハラスメント(エイハラ)

- 15. 不機嫌ハラスメント(フキハラ)

- 16. 時短ハラスメント(ジタハラ)

- ハラスメントハラスメント(ハラハラ)とは?

- ハラスメントハラスメント(ハラハラ)の体験談

- まとめ

ハラスメントの定義

ハラスメントは、広く「いじめ」や「嫌がらせ」を含む行為として理解されます。

これは、他者に対して不快感や不利益をもたらし、さらにはその人の尊厳を傷つける行為です。

このような行為は、無意識のうちに行われることが多く、当事者がその影響に気付かないこともあります。

ハラスメントは、職場における社員のメンタルヘルスや業務効率に悪影響を及ぼすため、その対策は極めて重要です。

日本におけるハラスメントの法的定義は、厚生労働省が策定したガイドラインに基づいています。

特に、パワーハラスメントやセクシュアルハラスメントに関しては、業務に支障をきたさないための防止策を企業に義務付ける法律が存在します。

これにより、企業は適切なハラスメント防止策を構築し、社員が安全に働ける環境を整える責任があります。

ハラスメントの具体的な判断基準は、主に業務上の必要性と行動の適正性に基づいています。

具体的には、業務上必要な指導や命令の範囲を逸脱しているかどうか、また、受け手が感じる心理的影響がどの程度かを評価することが求められます。

この評価は、状況や背景を考慮しながら適切に行われるべきであり、どのような言動がハラスメントに該当するのかを明確に理解することが重要です。

ハラスメントの種類

ハラスメントは、特定の人に対して不快感を与える行為全般を指し、さまざまな形態があります。

1. パワーハラスメント(パワハラ)

職場における優越的な関係を利用した嫌がらせで、通常は上司から部下への言動が該当します。具体例としては、必要のない業務の強制や侮辱的な発言などが含まれます。

2. セクシュアルハラスメント(セクハラ)

性的な内容による嫌がらせで、職場内での不適切な身体接触や性的な言動が該当します。対価型(性的関係を拒否した場合の不利益)と環境型(職場環境が性に関連した発言によって害される)の2種類があります。

3. マタニティハラスメント(マタハラ)

妊娠や出産、育児に関連する言動に対する嫌がらせです。具体的には、育児休業を取ることで不利益を被ることが挙げられます。

4. パタニティハラスメント(パタハラ)

男性が育児休暇を取得しようとする際の嫌がらせで、業務の不利益を強いるなどの行為が該当します。

5. ケアハラスメント(ケアハラ)

介護の必要がある状況で、介護休業や制度の利用に対する嫌がらせです。具体的には、介護を理由に業務から外されることが含まれます。

6. モラルハラスメント(モラハラ)

精神的な嫌がらせ全般で、相手を無視したり、暴言を吐くなどの行為が該当します。特に上下関係に限らず、対等な関係の中でも発生することがあります。

7. ジェンダーハラスメント(ジェンハラ)

性別による差別的扱いや発言。例えば、性別に基づく役割分担を強要する行為が該当します。

8. アルコールハラスメント(アルハラ)

飲酒に関する嫌がらせで、酒を飲むことを強要する行為が含まれます。

9. テクノロジーハラスメント(テクハラ)

IT関連に対する知識の差を利用した嫌がらせで、技術に不慣れな人を見下す行為などが該当します。

10. セカンドハラスメント(セカハラ)

ハラスメントの被害者が、訴えたことによる二次的な嫌がらせのことです。例えば、事実を公表したことで、周囲からの圧力を受けることなどが含まれます。

11. リストラハラスメント(リスハラ)

リストラ対象者に対して嫌がらせや不当な扱いをする行為で、主に管理職や人事担当者が行います。具体的には、辞めさせたい従業員を不利な業務に配置転換することなどが含まれます。

12. カスタマーハラスメント(カスハラ)

顧客が従業員に対して行うハラスメントで、具体的には不当な要求や侮辱的な言動を伴うことが多いです。業務の妨害を含むため、企業側の管理が重要です。

13. テクノロジーハラスメント(テクハラ)

IT関連の知識に差がある場合に、不慣れな人を見下す言動を指します。特に、デジタル機器の扱いに対して揶揄することがあります。このような行為は、離職を引き起こす要因ともなります。

14. エイジハラスメント(エイハラ)

年齢に基づく差別的な扱いや発言を指します。特に高齢者が若年者に対して軽んじられるような言動が該当します。これは職場内のダイバーシティを損なう要因となります。

15. 不機嫌ハラスメント(フキハラ)

不機嫌な態度や表情が周囲に精神的苦痛をもたらす行為で、例えば、意図的にため息を繰り返すことなどが該当します。これは職場の雰囲気を悪化させる要因とされています。

16. 時短ハラスメント(ジタハラ)

勤務時間を短縮する際に、無理な業務を強要するといった行為で、働き方改革に逆行する事例が広がっています。

ハラスメントハラスメント(ハラハラ)とは?

ハラスメントハラスメント(通称:ハラハラ)とは、正当な行為に対して過剰に反応し、「ハラスメントだ」と主張することで相手を困らせる行為を指します。

これは特に職場でのハラスメントの概念が広まり、労働者が自らの権利を主張する場面で発生することが多いです。

近年、セクハラやパワハラなど、様々なハラスメントが問題視されるようになり、これに対する対策が進められています。

このような背景から、労働者は自身の不快感を基にハラスメントを訴えるケースが増加しています。

具体的には、職務上の必要な指導や確認が「ハラスメント」とされる事例が見受けられます。

ハラハラの具体例

ハラハラが発生しやすいシーンには以下のようなものがあります。

- 進捗確認や修正依頼:上司が部下の仕事の進捗を確認した際に、部下がそれに対して「急がされている」と感じハラスメントを訴えることがあります。

- 遅刻に対する注意:遅刻をした部下に対して注意をした場合、注意の仕方が厳格だったとして「パワハラだ」と訴える事例が増えています。

- ノルマの設定:業績向上のために厳しいノルマを設定することが、部下によって「過重な要求」としてハラスメントとして訴えられることがあります。

- プライベートへの立ち入り:日常的なコミュニケーションとしてのプライベートな質問が、部下によって「プライバシーの侵害」として受け取られることがあります。

ハラハラがもたらす職場への悪影響

ハラハラの多発は職場環境に以下のような悪影響を与える可能性があります:

- 上司の指導能力の低下:恐れから、上司が適切なフィードバックを行えなくなる。

- 業務負担の増大:部下に仕事を任せづらくなり、結果的に上司が過剰な業務を抱えることになる。

- コミュニケーションの阻害:従業員間のコミュニケーションが減少し、職場の雰囲気が悪化する。

- モチベーションの低下:従業員間の信頼が失われ、仕事の意欲が減少する。

ハラスメントハラスメント(ハラハラ)の体験談

私は女性社員から「パワハラ」と「セクハラ」を指摘されました。

女性社員の主張は、私は機嫌が悪くなると指摘の言動がきつくなる。きつい言動の指導でほかの社員が可哀そうだと思った。

女性社員は私が機嫌が悪くならない様に、過度に接していたら、私が勘違いを起こし、好意を持たれて、触れられた等のセクハラに発展した。

「パワハラ」は他の社員が感じている。「セクハラ」は女性社員が感じている。

と言った主張でした。

「パワハラ」は他からは上がらず、論点は「セクハラ」になりました。

私は30代半ばの既婚者です。女性社員は50歳前後の既婚者です。

さすがに、50歳前後の既婚者に好意を持つことはありませんでした。納得はできませんでしたが、接し方に問題があったと反省し謝罪をしました。

女性社員も謝罪を受け入れて、これ以上は問題にしないと約束してくれました。

私はこれ以上問題になってはいけないと一定の距離感を維持する対策を取りました。

数か月がたった頃、今度は女性社員が私とのコミュニケーションが少ない。指導がされていない。指導する気がない。管理職としての仕事をしていない。

と問題提起が上がりました。

私と女性社員と取締役とで話し合いが行われました。

その話し合いで、女性社員は再度「パワハラ」と「セクハラ」問題が納得していない旨の話からはじまりました。取締役が解決済みでは?と言う形で制してくれましたが、私が再度謝罪を行うことですぐに終わりました。

その後の話し合いでも、女性社員は納得はしていないのか、仕事量が多い。給与が割に合わない。等の不満が上がりました。

私と女性社員と取締役とで話し合いで、仕事量からの不満が多い事にフォーカスし事業仕分けを提案するに至り、女性社員も納得しました。

私は最優先事項とし、事業仕分けを表にまとめて翌日には完成させました。

女性社員の要望に応え、事業仕分けを仕組化し周知しました。

一週間がたった頃、今度は女性社員が私と会社から干された。仕事を奪われた。やめさせる気だ。と周囲に愚痴を言い始めました。

周囲から噂となり取締役の耳にも入りました。

女性社員の主張は二転三転していると取締役も感じてもらうことができ、結果として当初の「パワハラ」と「セクハラ」問題も女性社員の過剰に反応と認識してもらうに至りました。

まとめ

ハラスメントは相手に不快感を与える行為で、行ってはいけない行為です。

一方で、正当な行為や指導に対して過剰に反応し、これをハラスメントとして非難するハラスメントハラスメント(ハラハラ)も確かに存在します。

その境界線もかなり曖昧なもので、当事者間での問題解決は難しいです。

問題解決や境界線の判定には、中立な第三者を交えることがとても有効です。

私の場合は、当初の女性社員との「パワハラ」と「セクハラ」問題は、会社の指示で当事者間での問題解決を言われましたが、解決できずに私が折れる形で終わりました。

私は納得ができませんでしたが、周囲がいつか必ずわかってくれると信じ耐えていました。

次第に、女性社員の主張は過剰だと周囲が気が付き始めてくれました。

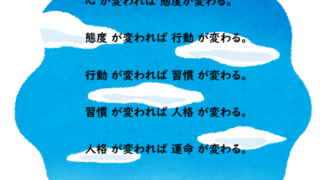

自分の行いが回りまわって、良い事も悪い事も自分に返ってくる。

私も反省するべき点は沢山ありましたので、次はこうならないために改善するよう心がけます。

人間関係の悩みの解決方法は千人十色。

いろいろな解決方法がありますが、一例として少しでも参考になれば幸いです♪

自分の行いで周囲を変えることができる考え方も是非読んで頂ければ嬉しいです▼

コメント