記事内に商品プロモーションを含む場合があります

時代の変化は本当に早いです。

- 昭和を生き抜いてきた方々にとっては、今の若者は・・・と感じることもあると思います。

- 令和のこれから支えていくか方々にとっては、昔の世代は・・・と感じることもあると思います。

職場での世代間ギャップ(ジェネレーションギャップ)も大きくなってきていると感じます。

その世代間ギャップ(ジェネレーションギャップ)に悩んでいる方も多いのではないでしょうか?

では、なぜ世代間ギャップ(ジェネレーションギャップ)が起こるのでしょうか?

すべてではないですが、『育ってきた環境の違い』が大きいのだと思います。

ここでは、営業歴15年以上で昭和の指導を受け。平成の時代を生き。令和の方々を教育。して年収1000万を超えた経験から

世代間ギャップはなぜ起こる?仕事環境からひも解く「昭和・平成・令和 働き方を徹底比較」

について詳しくご紹介します♪

詳しくはプロフィール▽

営業として年収1000万を超えた方法はこちら▼

1. 昭和時代(1926-1989)の働き方

1.1 基本的特徴

昭和時代の働き方は、「会社人間」という言葉に象徴されるように、プライベートよりも仕事を優先し、長時間労働を厭わない姿勢が美徳とされていました。特に高度経済成長期には、「猛烈に働く」ことが社会的に評価され、多くの人々が会社のために身を粉にして働く姿勢を持っていました。

1.2 労働環境と制度

- 労働時間: 昭和22年の労働基準法制定時には「1日8時間、1週48時間」が通常労働時間とされ、週休1日(日曜日)が一般的でした。

- 雇用形態: 終身雇用と年功序列が基本であり、一つの会社に入社すれば定年まで働くことが一般的でした。

- 企業文化: 仕事は「教えてもらえない」のが当たり前で、先輩の背中を見て学ぶ文化が支配的でした。

1.3 終身雇用制度の確立

終身雇用制度は戦中・戦後に本格的に普及しました。もともと戦前の日本は労働者の流動性が高かったものの、戦時中の労働力不足や戦後の混乱期における生活安定の希求から、長期雇用慣行が定着していきました。その後の高度経済成長期に、企業が優秀な人材を囲い込むため、年功序列型賃金や新卒一括採用とセットで終身雇用制度が確立しました。

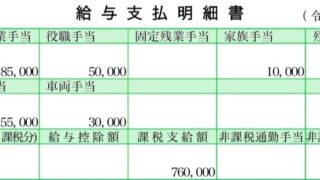

1.4 給与と労働条件

昭和時代、特に高度経済成長期においては、年功序列に基づいた給与体系が主流であり、勤続年数が増えるごとに着実な昇給が期待できました。また、残業代も含めれば比較的良好な収入を得られることが多く、年々の経済成長に伴い実質所得も上昇する傾向にありました。

2. 平成時代(1989-2019)の働き方

2.1 バブル崩壊と雇用環境の変化

平成初期はバブル景気の名残で、「働けば働くだけお金を稼ぐことができた」とされる時代でしたが、1991年のバブル崩壊後、大手企業の倒産や銀行の統廃合が相次ぎ、「就職氷河期」が到来しました。完全失業率は4.1%まで上昇し、企業の終身雇用体制が崩れ始め、リストラが進みました。

2.2 労働環境の変化

- 労働時間: 昭和62年の法改正で「週40時間労働制」が規定され、平成6年4月1日より法定労働時間の短縮が実施されました。

- 柔軟な働き方: 各種の変形労働時間制(フレックスタイム制、1か月単位・3か月単位の変形労働時間制、事業場外及び裁量労働制)が整備されました。

- 長時間労働の規制: 平成10年改正時には「限度基準告示」が登場し、長時間労働の是正に向けた具体的な規制の土台が構築されました。

2.3 終身雇用の崩壊と多様な働き方

平成時代には、終身雇用の崩壊と雇用の流動化が進みました。バブル崩壊後の経済状況の影響で、個人のスキルやキャリアの多様化、自己実現が重視される傾向が強まりました。転職や副業、複業といった柔軟な働き方が一般的になり始め、個人のキャリアの多様性が強調されるようになりました。

2.4 給与水準の変化

平成元年の平均給与は約360万円で、その後右肩上がりになり、平成10年には約419万円に達しました。しかし、この年以降、対前年伸び率は全てマイナスとなり、平成20年代には景気後退の影響もあり、平均給与は約365万円まで下落。平成29年の平均給与は367万円と、30年間でほとんど伸びない状況となりました。

2.5 IT化と働き方の変化

平成20年代になると、IT環境の整備に伴い「ノマド」といった場所に捕らわれない働き方が注目されるようになりました。また、平成30年代には「働き方改革」や「ワーク・ライフ・バランス」が浸透し、フリーランス、ホームオフィス、時短勤務など、より柔軟な働き方が求められるようになりました。

3. 令和時代(2019-現在)の働き方

3.1 働き方改革と法整備

令和時代においては、平成に登場した「働き方改革」や「ワーク・ライフ・バランス」の概念がより具体的に実現されつつあります。働き方改革関連法は法制化され、違反すれば罰則が適用されるため、企業はこれらに対応せざるを得なくなっています。

3.2 多様な働き方のさらなる進展

令和時代の働き方の特徴は、従来の画一的な長時間労働や年功序列から脱却し、多様なライフスタイルや価値観に対応する柔軟で自由な働き方が実現されつつある点にあります。

主な特徴としては:

- 場所や時間に縛られない働き方: リモートワークやフレックスタイム制度の浸透

- ワーク・ライフ・バランスの重視: 若年層を中心に仕事よりもプライベートを優先する価値観の変化

- 副業・兼業の促進: 複数の仕事を持つことが一般化

3.3 長時間労働の減少傾向

厚生労働省の労働時間データによると、1973年から2023年の50年間で、日本の労働時間は男女ともに減少傾向で推移しており、特に2000年以降は短時間労働者の割合が高まり、週60時間以上働く長時間労働者の割合が低下しています。

3.4 終身雇用から流動的なキャリアへ

令和世代はデジタルネイティブとしてリモートワークや非正規雇用が一般的な環境で育ち、社会問題に対する意識が高く、自分の価値観を生かした柔軟な働き方を選ぶ傾向があります。現状では転職者比率は年間約5%前後とされ、終身雇用にはとらわれない働き方が浸透しつつあります。

3.5 「働き方革命」の提唱

令和時代には、単なる表面的な労働時間短縮やリモートワークの導入にとどまらず、「働き方革命」と呼ぶべき変革が提唱されています。これは企業や社会全体が根本的に働き方そのものを再設計する革命的な取り組みであり、多様な働き方の制度導入、成果主義の評価制度の実施、積極的なコミュニケーションの活性化などが含まれます。

4. 3つの時代の比較と考察

4.1 労働時間・労働環境の変化

- 昭和: 週48時間労働、週休1日が基本で、長時間労働が当たり前

- 平成: 週40時間労働、週休2日制の普及、変形労働時間制の導入

- 令和: 時間外労働の上限規制の完全実施、テレワークなど働く場所の多様化

4.2 雇用形態の変化

- 昭和: 終身雇用・年功序列が主流、会社への忠誠心を重視

- 平成: 終身雇用の崩壊開始、非正規雇用の増加、転職・副業の一般化

- 令和: より流動的なキャリア形成、フリーランス増加、副業の一般化

4.3 価値観の変化

- 昭和: 仕事優先、会社のために犠牲を厭わない、成功は出世と経済的安定

- 平成: 個人の生活やスキルを重視、キャリアの多様化を模索

- 令和: ワーク・ライフ・バランス重視、社会的意義を持つ仕事への関心

4.4 世代間のギャップ

昭和世代は「猛烈に働く時期」を経験し、達成感や成功体験を重視する傾向があります。一方、令和の若者は失敗への寛容性が低く、上司からのアドバイスをパワハラと誤解しがちな面もあると指摘されています。

この世代間の意識差は、時に職場での摩擦を生むこともあり、昭和世代の一部は令和の働き方に「これでいいの?」と違和感を持ちつつも、若い世代の柔軟な発想や健全な労働環境への志向も評価していると言えます。

5. これからの働き方の展望

5.1 各時代の良い点を統合する動き

昭和時代の熱意ある労働姿勢と達成感、平成時代の個人を尊重するキャリア形成、令和時代の柔軟な働き方と社会的意義の追求—これらを統合した新たな働き方のモデルが模索されています。

5.2 技術と人間性の共存

AI・自動化などの技術革新による業務効率化と、人間にしかできない創造的な仕事に注力する動きが加速しています。これにより、より付加価値の高い労働への転換が進んでいます。

5.3 個人と企業の関係性の再定義

終身雇用から個人の自律的なキャリア形成へと変化する中で、企業と個人の関係性も「会社に所属する」から「企業とパートナーシップを結ぶ」というより対等な関係へと変化しつつあります。

5.4 働き方の多様性と包摂性

多様な働き方を認め合い、それぞれの強みを活かした協働が重視される社会へと変化しています。年齢や性別、雇用形態に関わらず、一人ひとりが活躍できる包摂的な労働環境の構築が進んでいます。

まとめ

日本の働き方は昭和、平成、令和と時代を経るごとに、長時間労働型から成果重視型へ、会社依存型から自律型へ、画一的な働き方から多様な働き方へと大きく変化してきました。

この変化は経済状況、法制度、技術革新、そして働く人々の価値観の変化と密接に関連しています。

その価値観の違いが、世代間ギャップ(ジェネレーションギャップ)として表面に出てくるのだと感じます。

私も平成初期に社会人となって、当時残っていた昭和の教育を受けてきました。

その当時まで残っていた昭和の教育で成長できました。

私にとっての教育が昭和の教育なのです。

ですが、令和の時代の環境には合わなくなっており、アップグレードが必要になっています。

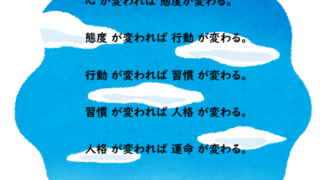

闇雲に変化をするのではなく、自身の育った環境を知って、相手の育った環境を知った上で、変化していくことが必要と思います。

相手を深く理解しようとする考え方を身に付けることで、世代間ギャップ(ジェネレーションギャップ)が埋まっていきます。

少しでも参考になれば幸いです♪

相手を深く理解しようとする考え方に自分を変えていく方法も是非読んで頂ければ嬉しいです▼

コメント