記事内に商品プロモーションを含む場合があります

仕事をしているとクレームは付き物ですが悩まされます。

ミスによるクレームもあれば、理不尽なクレームもあります。

ビジネスにおいて、クレーム対応は避けて通れない課題です。

クレームによってストレスを感じることもあると思います。

ですが、適切に対応すれば顧客との信頼関係を強化するチャンスとなります。

クレーム対応が上手くなるとチャンスが拡大するということです。

では、どうすればクレーム対応が上手くなるのでしょうか?

ここでは、営業歴15年以上でクレーム対応をチャンスに変えて、年収1000万を超えた経験から

クレーム対応のコツ!炎上しないで解決する方法でクレーム対応の悩みを解消!

について、『クレーム客を熱烈なファンに変える「カルビー流」仕組み』と言う本を基本に、クレーム対応の基本原則から、具体的な手順、言葉遣い、炎上を防ぐポイントまで、実践的かつ具体的なノウハウを調べてまとめてみました。

クレーム対応の基本原則

「お客様相談室」といえば、クレームや苦情の処理をする部署だと思われがち。

ですが、カルビーお客様相談室は、徹底してお客様の立場に立った丁寧な対応によってクレーム客をカルビーのファンに変えてしまうのです。

この本は、カルビーのお客様相談室が「クレーム客の95%をリピーターに変える」驚異的な顧客対応システムについて詳細に解説しています。

元お客様相談室室長の高橋陽子氏が、自身の経験をもとに執筆した実践的な内容となっています。

顧客対応の質を高めたい企業の担当者やマネージャーだけでなく、サービス業に携わるすべての方にとって参考になる内容となっています。

クレームの本質を理解する

クレームは単なる苦情ではなく、「顧客からの貴重なフィードバック」と捉えることが大切です。

カルビーのような優良企業では、「クレーム」という言葉ではなく「ご指摘」という表現を使うことで、前向きな改善提案として受け止める企業文化を醸成しています。

顧客は期待と現実のギャップに不満を感じた時にクレームを発します。そのギャップを理解し、真摯に対応することが、クレーム対応の第一歩です。

誠実な姿勢で臨む

クレーム対応で最も重要なのは、顧客に対する誠実な姿勢です。相手の話をしっかりと聞き、共感し、適切に謝罪することが基本となります。

誠実さは言葉だけでなく、表情、声のトーン、姿勢などの非言語コミュニケーションからも伝わります。特に対面での対応では、これらの要素に注意を払うことが重要です。

迅速さと丁寧さのバランス

クレーム対応には、迅速さと丁寧さの両方が求められます。

カルビーの例では、クレームが入ってから15分以内に全国の支店に伝達され、2時間以内に担当者が訪問するという徹底した迅速対応を行っています。

しかし、単に速ければ良いわけではなく、丁寧な対応も同様に重要です。感情的になっている顧客に対して、焦って不十分な対応をすることは避けるべきです。

クレーム対応の5つのステップ

相手の話を最後まで聴く

クレーム対応の第一歩は、相手の話を最後まで遮らずに聴くことです。「顧客の話を途中で遮らない」という基本は、多くの企業のクレーム対応マニュアルでも強調されています。

お客様が話している間は、適切な相槌を打ちながら、メモを取るなどして話を聞いていることを示しましょう。これにより、お客様は「自分の意見が尊重されている」と感じ、感情が落ち着くことがあります。

相手の気持ちを理解し謝罪する

相手の話を聞いた後は、その気持ちに共感し、適切な謝罪を行います。ただし、謝罪の仕方には注意が必要です。

例えば、「申し訳ございませんが、お客様のご要望には沿いかねます」といった「部分謝罪」を行うことで、企業に非がない場合でも顧客の不満に寄り添うことができます。

重要なのは、謝罪が形だけのものではなく、真摯な気持ちが伝わることです。

事実確認を行う

感情面に対応した後は、クレームの具体的な内容について事実確認を行います。

5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)に沿って質問することで、問題の本質を把握することができます。

例えば、カルビーのケースでは、「フルグラの塊の大きさは2、3センチメートルか」「全体的に塊が多いのか」「フルーツの量が通常より少ないと感じるのか」など、具体的な質問を通じて問題を特定しています。

解決策・代替案を提示する

事実確認ができたら、具体的な解決策や代替案を提示します。この際、単に「できない」と伝えるのではなく、できる範囲の対応を明確に示すことが重要です。

「ご要望の対応はできかねますが、こちらの代替案はいかがでしょうか」というように、顧客にとっての選択肢を用意することで、解決の糸口が見つかることがあります。

再度お詫びと感謝を伝える

最後に、再度お詫びの言葉と、クレームを寄せてくれたことへの感謝を伝えます。例えば、「ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。今後の改善に活かしてまいります」といった言葉で締めくくることで、前向きな印象を残すことができます。

効果的なクレーム対応のコミュニケーション技術

適切な言葉遣いと表現

クレーム対応では、言葉遣いが非常に重要です。特に以下のような点に注意が必要です:

- 丁寧な敬語を使う:「おっしゃる」「申し上げる」など、基本的な尊敬語・謙譲語を適切に使います。

- クッション言葉を活用する:「恐れ入りますが」「申し訳ございませんが」などの言葉を使って、相手への配慮を示します。

- 否定的な表現を避ける:「できません」ではなく「こちらの方法であれば対応可能です」といった肯定的な表現に置き換えます。

例文: 「この度は、ご不便をおかけして誠に申し訳ございません。ご要望の○○については、△△の理由により、そのままの形ではご提供できかねますが、□□という形であれば対応させていただくことが可能です。」

非言語コミュニケーションの重要性

対面や電話でのクレーム対応では、言葉だけでなく非言語コミュニケーションも重要です:

- 表情:穏やかで誠実な表情を心がけます。

- 声のトーン:落ち着いた、明瞭な声で話します。

- 姿勢:前のめりになりすぎず、適度な距離感を保ちながら真摯な姿勢で対応します。

- 目線:目をしっかりと合わせることで、誠実さを伝えます。

これらの要素が一貫して「誠実に対応している」というメッセージを相手に伝えることができます。

状況別の対応テクニック

クレームの状況によって、対応のアプローチを変えることも重要です:

自社に非がある場合:

- 明確に謝罪し、原因と対策を説明する

- 具体的な補償内容を提示する

- 再発防止策を伝える

例文: 「この度は弊社製品に不具合があり、大変ご迷惑をおかけして申し訳ございません。原因は〇〇であることが判明いたしました。すぐに代替品をお送りするとともに、今後はこのような問題が発生しないよう、検品体制を強化いたします。」

自社に非がない場合:

- 部分謝罪を行う(不快な思いをさせたことへの謝罪)

- 事実関係と規定を丁寧に説明する

- できる範囲の代替案を提示する

例文: 「ご不便をおかけして申し訳ございません。ご注文時にご案内しております通り、商品の交換はお届けから1週間以内となっております。今回はこの期間を超えているため、交換には応じかねますが、次回ご購入時に使える10%割引クーポンをご用意させていただきました。」

クレーム対応時のNG行為と対策

絶対に避けるべき対応

クレーム対応において、以下の行為は状況を悪化させる可能性が高いため、絶対に避けるべきです:

- 相手の話を遮る:話の途中で遮ることは、「話を聞く気がない」という印象を与えます。

- 責任転嫁や言い訳をする:「担当者が変わった」「システムの問題」などの言い訳は信頼を損ないます。

- 感情的になる:相手が怒っていても、冷静さを保つことが重要です。

- 約束を守らない:「折り返します」と言って連絡しないなど、約束を破ることは致命的です。

- 専門用語や難しい言葉を使う:相手に伝わらない言葉を使うことは避けましょう。

カスハラ(カスタマーハラスメント)への対応

近年、顧客による執拗なクレームや理不尽な要求(カスハラ)が問題となっています。これに対しては:

- 毅然とした態度で対応する:理不尽な要求には「お応えすることができません」と明確に伝えます。

- 同じ話の繰り返しには区切りをつける:「先程と同じお話だと思いますが…」と介入し、議論の無限ループを防ぎます。

- 必要に応じて上司や専門部署に相談する:30分以上対応が進まない場合は、エスカレーションを検討します。

例文: 「大変申し訳ございませんが、お客様のご要望には当社の規定上、お応えすることができません。これ以上のお話は平行線になってしまいますので、ご理解いただけますようお願い申し上げます。」

担当者のメンタルケア

クレーム対応は担当者にとって大きなストレスとなります。組織としては以下の対策が重要です:

- 定期的なトレーニングの実施:ロールプレイングなどで対応スキルを高めます。

- バックアップ体制の整備:困難なケースでは、上司や同僚がサポートできる体制を作ります。

- 精神的なケア:カウンセリングや定期的な面談で担当者のストレスを軽減します。

電話とメールでのクレーム対応の違い

電話対応のポイント

電話でのクレーム対応には、以下のポイントが重要です:

- メモを取りながら対応する:重要なキーワードや事実関係を記録します。

- 適切なタイミングで保留を活用する:「確認いたします」と伝え、一度間を取ることで冷静な対応が可能になります。

- 声のトーンに注意する:明瞭で落ち着いた声で話し、誠実さを伝えます。

- 要点を確認・復唱する:「ご指摘の点は、〇〇ということでよろしいでしょうか」と確認します。

メール対応のポイント

メールでのクレーム対応では、以下の点に注意が必要です:

- 迅速な初期応答:まずは受信確認と対応予定時間を伝えます。

- 誤字脱字のチェック:不注意な誤りは不誠実な印象を与えます。

- 明確な構成:挨拶→謝罪→事実確認→対応策→締めくくりという流れで構成します。

- 必要な情報をまとめて提供:何度もやり取りしなくて済むよう、必要な情報やリンクは一度にまとめて提供します。

例文:

件名:【ご報告】商品不良のお問い合わせについて

〇〇様

お世話になっております。△△株式会社カスタマーサポートの□□でございます。

この度は、弊社商品に不具合があり、ご不便をおかけして誠に申し訳ございません。

ご連絡いただいた商品について調査いたしましたところ、製造工程での不具合であることが判明いたしました。大変申し訳ございません。

つきましては、下記の通り対応させていただきます。

1. 代替品の発送(3営業日以内)

2. 送料を含む全額返金

3. お詫びとして5,000円分のギフトカード

返金手続きに関しましては、添付のフォームにご記入いただき、ご返送くださいますようお願い申し上げます。

今後はこのような事態が発生しないよう、検品体制を強化してまいります。

貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございました。

何かご不明点がございましたら、お気軽にご連絡ください。

△△株式会社

カスタマーサポート

□□ □□

TEL: 03-XXXX-XXXX

Email: support@△△.co.jp

SNSでの対応

SNSでのクレーム対応は、公開性が高く炎上リスクも大きいため、特に注意が必要です:

- 迅速な初期対応:24時間以内、できれば数時間以内の対応を心がけます。

- DMへの誘導:詳細な内容は非公開のダイレクトメッセージでやり取りします。

- 簡潔で明確な回答:公開投稿では簡潔かつ誠実な対応を心がけます。

- フォローアップ:解決後も状況確認のフォローを行います。

例文:

@お客様

この度はご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。詳細を確認させていただきたいため、DMにてご連絡させていただいております。ご確認いただけますと幸いです。

カルビー:95%のクレーム客をファンに変える対応

カルビーは、クレーム対応で業界でも特に高い評価を受けている企業です。その特徴は:

- 「クレーム」ではなく「ご指摘」という前向きな言葉を使用

- 迅速な対応体制:お客様相談室に届いた情報が15分以内に全国の支店に伝達

- 2時間以内の訪問対応:必要に応じて担当者が直接訪問して謝罪・事実確認

- 分かりやすい報告書:専門用語を使わず、写真やイラストで経過を説明

- 誠意あるフォローアップ:2週間以内の原因解明と報告

この徹底した対応により、クレームを入れた顧客の95%がリピーターになるという驚異的な成果を上げています。

炎上を防ぐためのポイント

炎上の主な原因を理解する

炎上の主な原因には以下のようなものがあります:

- 不適切な初期対応:謝罪の遅れや不誠実な態度

- 情報の隠蔽や虚偽説明:事実と異なる説明や責任回避

- 顧客の感情の軽視:顧客の不満や怒りを真摯に受け止めない

- SNSでの不適切な発言:企業アカウントからの軽率な発言

- 顧客との約束不履行:伝えた対応策を実行しない

炎上防止のための5つの対策

炎上を防ぐためには、以下の5つの対策が効果的です:

- 社内ポリシーの策定と教育:

- SNSガイドラインの作成

- 定期的な社員研修の実施

- クレーム対応マニュアルの整備

- 適切なコミュニケーションの維持:

- 一貫した情報発信

- 顧客とのオープンなコミュニケーション

- 誤解を招く表現の回避

- クライシス管理体制の構築:

- 専門のクライシス管理チームの設置

- 事前シナリオの準備

- 責任者と対応フローの明確化

- SNSの適切な運用と監視:

- 定期的なモニタリング

- 早期の兆候把握

- 迅速な初期対応体制

- 信頼できる情報源からの情報収集:

- 業界トレンドの把握

- 競合他社の対応事例研究

- 最新のSNSベストプラクティスの共有

これらの対策を総合的に実施することで、炎上リスクを大幅に低減することができますReliefSign9。

万が一炎上した場合の対応ステップ

炎上してしまった場合は、以下のステップで対応します:

- 対話の場を設ける:

- 公式サイトやSNSで顧客との対話チャネルを開設

- 具体的な問題点の洗い出し

- 適切なタイミングでの謝罪:

- 経営陣が顔を出して公式に謝罪

- 事実関係と今後の対応を明確に説明

- 具体的な改善策の提示:

- 製品・サービスの改善計画

- 業務フローの見直し

- 再発防止策の公表

- 社内での共有とフィードバックの活用:

- 全社的な情報共有

- 顧客からのフィードバックの活用

- 対応プロセスの継続的改善

- 信頼回復に向けた長期的戦略の立案:

- 製品・サービス品質の向上

- よりオープンなコミュニケーション体制の構築

- 顧客満足度モニタリングの強化

これらのステップを迅速かつ誠実に実行することで、炎上によるダメージを最小限に抑え、信頼回復につなげることができます。

効果的なクレーム対応体制の構築

社内マニュアルの整備

効果的なクレーム対応のためには、以下のような社内マニュアルの整備が重要です:

- 基本対応フローの明確化:5つのステップを具体的に説明

- よくあるクレーム事例とその対応例:ケーススタディの共有

- エスカレーションの基準と手順:いつ・どのように上司や専門部署に引き継ぐか

- 言葉遣いと例文集:適切な表現と避けるべき表現

- 記録と報告の方法:クレーム内容の記録と社内共有の手順

これらをわかりやすく、実践的な内容で整備することが重要です。

担当者の教育とトレーニング

マニュアルだけでなく、実践的なトレーニングも欠かせません:

- ロールプレイング:実際の状況を想定した演習

- ケーススタディ分析:過去の事例から学ぶ

- 心理学的アプローチの学習:顧客心理の理解

- コミュニケーションスキルの向上:傾聴力や質問力の強化

- メンタルトレーニング:感情コントロールの方法

定期的なトレーニングにより、担当者のスキルと自信を高めることができます。

クレーム情報の分析と活用

クレーム情報は貴重な経営資源です。以下のように活用することで、企業価値の向上につながります:

- 傾向分析:クレームの種類や頻度の分析

- 根本原因の特定:繰り返し発生する問題の根本的解決

- 製品・サービス改善:開発部門へのフィードバック

- 社員教育への活用:実例を用いた研修

- マーケティング戦略への反映:顧客ニーズの把握

カルビーの例では、クレーム情報が翌日には全社員に共有され、改善活動に活かされています。

まとめ

クレーム対応は単なる問題処理ではなく、顧客との信頼関係を強化し、企業価値を高める重要な機会です。適切な対応により、不満を持った顧客をロイヤルカスタマーに変えることも可能です。

紹介した基本原則とテクニックを実践し、自社に合ったクレーム対応体制を構築することで、「クレームをチャンスに変える」考え方を育てていきいければいいなと思います。

そして何より、顧客の声に真摯に耳を傾け、常に改善を続ける姿勢こそが、自身の成長につながると思います。

私は解体業の仕事をしていますが、家屋の解体は埃や騒音・振動などでクレームは日常茶飯事です。

最初は悩みましたが、『クレーム客を熱烈なファンに変える「カルビー流」仕組み』と言う本を読んで対策を学び得意になりました。

今では、解体工事でのクレーム対応がいいと評価をいただき「Mr.キングさんにお願いするとトラブルが少なくて助かる。」と言っていただきリピートしてもらえています。

是非クレームに強く頼りになる!を目指してみませんか?

少しでも参考になれば幸いです♪

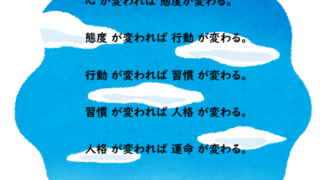

ほかにも、人間力を鍛えることができれば、より経験を吸収することができ成長スピードが増します!

人間力を高める方法も是非読んで頂ければ嬉しいです▼

また、『運』が良くなるとクレームが減りますし、炎上する確率も減ります!

『運』が良くなる方法も是非読んで頂ければ嬉しいです▼

コメント